脳年齢を1分で簡単にチェック!

「脳年齢測定器」

脳年齢測定器の特徴

-

選択式回答で1分

練習問題で、どのような問題か予め理解してから始められます。

問題は全て選択式で、タッチ操作ができれば解答は可能です。

問題は複数パターンあり、ランダムに出題されるので慣れ効果も防げます。 -

その場で脳年齢がわかる

約6,000名の受検データと比較し、あなたの脳年齢や偏差値が算出されます。

脳の状態が、同年代と比較して、年齢相応なのか分かります。 -

結果は持ち帰り可能

結果は、その場ですぐにプリントアウトされるので手渡し可能です。

受検した項目の、脳年齢・偏差値がそれぞれ算出されます。 -

LTEに対応

LTEなので、屋外での利用や持ち運んでの利用が可能です。※Wi-Fi版もございます。※Wi-Fi版をご利用の際はWi-Fi環境をご用意ください。※LTE版の場合は、別途通信費が必要です。

-

月々24,800円(税別)

システム利用料は、1台につき 15,000~26,000円(税別)ご利用料金は、年一括払い、または月々払いをお選びいただけます。※別途、初期設定+機器購入費用=12万円(税別)が必要です。

-

何人でも受検OK

1台で何人受検しても月々のシステム利用料金は変わりません。※受検結果や個人情報は保存されません。受検時に生年月日、年齢を都度入力ください。

-

レンタルもOK

イベントなどでもご利用いただけます。

●1日レンタル 25,000円(税別・送料別)

●30日間レンタル 120,000円(税別・送料別)LTE版なので屋外利用でも安心です。 -

レシートの

カスタマイズ機器ごとに結果レシート下部の文章をカスタマイズできます。都度変更も可能です。

QRコードも掲載可能なので、サービス説明URLやYouTube動画への誘導などが可能です。 -

顧客接点を増やす

毎月1回1項目を検査すれば、複数回の顧客接点が創出されます。

中高年の気になる健康話題のきっかけ作りから、リレーション構築までご支援できます。 -

エビデンスのある

検査です国際的な医学誌に採択された、エビデンスのある検査です。

-

高齢者施設向けの

検査もあります認知機能検査「MMSE」「長谷川式認知症スケール」と同難易度問題に切り替えることもできます。

-

イベント用

グッズもありますイベント集客用の「のぼり」や、タブレットに貼付するPOPもあります。

のぼりは販売もレンタルもしています。

POPは企業ロゴなどを入れてオリジナルPOPを作成することもできます。

ご導入実績

<脳検>脳活性度定期検査問題例のご紹介

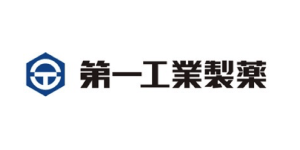

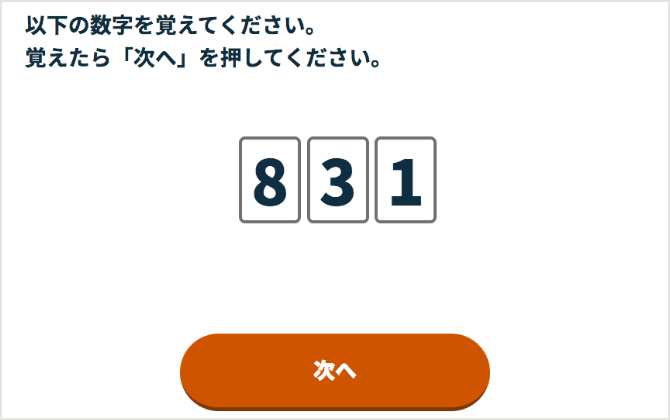

01数字の記憶

数字の記憶は、並んだ数字を覚え、覚えた数字を次のページで、左から順に、または右から順に答える問題です。最初は3桁から、そしてだんだん桁数が増えていきます。

短期的な記憶力を測ること で、側頭葉(頭の横側、耳の上あたり)の活性度やアルツハイマー型などの傾向を測ります。

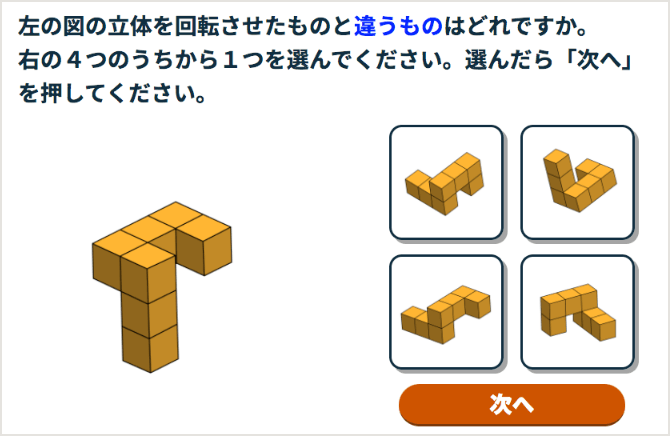

02空間把握

空間把握は、積み木で作った立体を、複数回転させたものがあり、その中から、違うものを選ぶ問題です。最初は簡単な形から、だんだん積木の数が増え複雑な立体になっていきます。

立体や空間を把握する力を測ることで、頭頂葉(頭の天辺)の活性度やレビー小体型などの傾向を測ります。

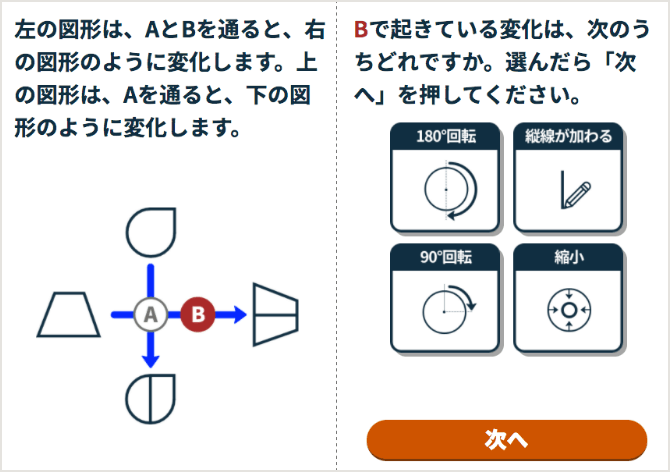

03変化推理

変化推理は、図形がルールに従って変化しています。その変化を推測します。規則を読み取る力を検査します。最初は一つの図形の変化だけですが、だんだん2つ3つと図形の変化が同時に起こるなど、複雑になっていきます。

ルールを理解する力を測ることで、前頭葉(頭の前側)の活性度やピック病や脳血管性認知症などの傾向を測ります。

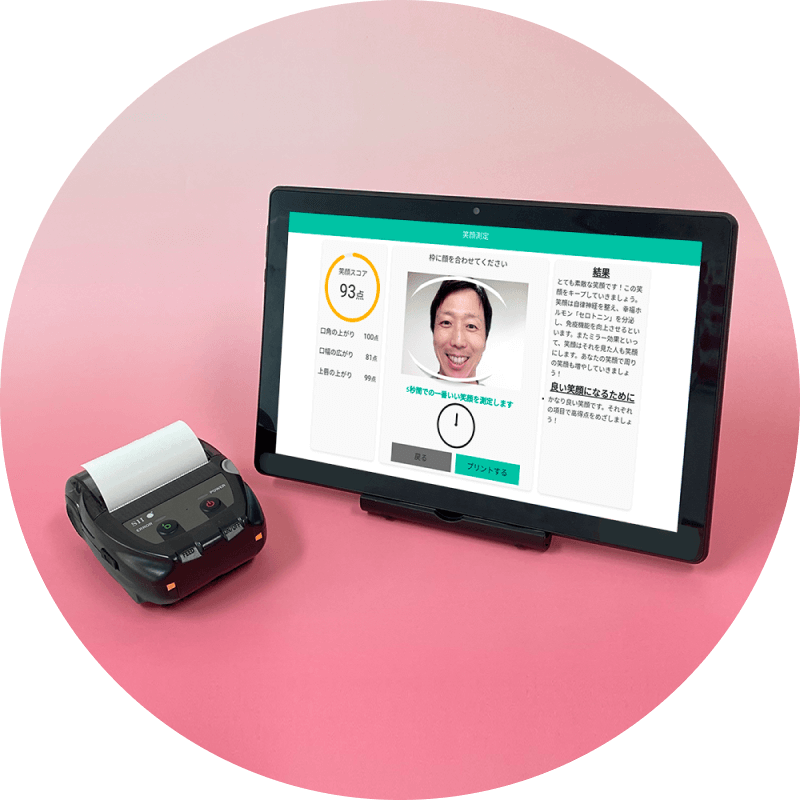

AIで笑顔を5秒で判定!「AI笑顔測定器」もあります

「AI笑顔測定器」の詳細はこちら

「AI笑顔測定器」の詳細はこちら